�T�ԃ}�[�P�b�g�W�]�@2025/6/30

���T�̓W�]

������ْ̋����}���Ɋɘa���A�s��̏œ_�͍Ăѓ��ċ��Z����Ɍ������ƌ����܂�܂��B�����������AFRB�̓Ɨ����ɑ��鐭������ւ̋��ЂƂƂ��ɕč��̂V���������ϑ������܂邩�œ_�ɂȂ�܂��B���̂��߁A7/2���\�̕�6��ISM�����ƌi�C�w���ɑ����A7/3�̕�6���ٗp���v�Ɍ����Ĕ��\����镡���̘J���֘A�w�W�̂ق��AECB�t�H�[�����ł̃p�E�G��FRB�c����A�c����ق��Q�����铢�_��(7/1)�ł̔����A�����7/3�ɘA�������\���鍡�N�̏t���ŏI�W�v�⍂�c����R�c�ψ��i�^�J�h�j�̉�����ڂ���܂��B���̂ق��A�āE�C�����Ƃ̊j�J�������鍂�������c��g�����v�哝�̂�7/4�܂ł̐�����ڎw���Ƃ�����K�͌��Ő���̋c���@�ł̋c�_��̌��̍s�������킹�Ē��ڂ���܂��B�����������A�����E�_�̏����]����(145�~07�K/145�~89�K)�����邩�A6/26�̈��l(143�~75�K)���������邩���ڂ���܂��B

6/30-7/1�̃h�C�c/���[����6������ҕ����w����7/2�̃��[����5�����Ɨ��A����ɕ�ISM������/���ƌi�C�w����7/3���\�̕�6���ٗp���v�Ɍ����Ĕ��\����镡���̕ĘJ���֘A�w�W�ɑ��锽���ɒ��ځB���̂ق��AECB�t�H�[�����i6/30-7/2�j�ł̃��K���hECB���ق��͂��߁A�N�㔼�Ɍ������e�����Z����̍s����������ĉp������ق̔����ɑ��锽�������ڂ���܂��B�����������A���[���h����6/19��1.1446�h�������l��6/27��1.1754�h���܂�7���A���ŏ㏸�𑱂��Ă���A�����������̔���ɉ�����邩�A�����͓����E�]����(1.1600�h��)�����l�x�����Ƃ���2021�N9���ȗ���1.18��/1.19���ڎw���ď㏸�𑱂��邩���ڂ���܂��B�܂��A���[���~�������E�]����(167�~92�K)�����l�x�����Ƃ��č�N7���ȗ���170�~�������i�Ə㏸�𑱂��邩�A���[���h���≢�Ď�v�����w���̓����ƍ��킹�Ē��ڂ���܂��B

�ʉݖ��̓W�]���m�F�I

�ăh��/�~

-

�T�ԗ\�z�����W142.00 �` 146.00

6/22�̕ČR�ɂ��C�����̊j�{�݂ւ̋����u�L���̃h�������v�⌴���敨�̏㏸��ʂ����{�̖f�ՐԎ��g��ւ̎v�f�Ȃǂ�w�i��6/23��148�~03�K�܂ŋ}�L�B����AFRB�����ɂ�鑁���������x������146�~01�K�֔��������̂ɑ����A6/24�Ƀg�����v�哝�̂ɂ��u�C�X���G���ƃC�����̒�퍇�Ӂv���\���Ē�����146�~19�K�����l��144�~51�K�}���B�܂��A6/25���\�̕ĂT���V�z�Z��̔��������s��\�z��傫����������ق��A6/26�ɂ̓g�����v�哝�̂�����FRB�c���̑����w�����������Ă���Ɠ`���A143�~75�K�֑����B���̌㔭�\���ꂽ��1-3����GDP�m��l���O����-0.5����������ƂƂ��ɑ哝�̂��͂��ߕ����̊t���ɂ�鎷�X�ȃp�E�G���c���̉e���͔r����ڎw�����Z����ւ̉���ƂƂ���FRB�̑����������ϑ�����l��}���B���̂��߁A6/27�̕�5��PCE�R�A���i�w����~�V�K�������ҐM�����w���̏�U����Ă̔�����144�~95�K�܂łɗ��܂�A���҃C���t�����̒ቺ�ƂƂ���14�~59�K�֔�����144�~65�K�Ŏ�����I���܂����B

�@������ْ̋����}���Ɋɘa���A�s��̏œ_�͍Ăѓ��ċ��Z����Ɍ������ƌ����܂�܂��B�����������AFRB�̓Ɨ����ɑ��鐭������ւ̋��ЂƂƂ��ɕč��̂V���������ϑ������܂邩�œ_�ɂȂ�܂��B���̂��߁A7/2���\�̕�6��ISM�����ƌi�C�w���ɑ����A7/3�̕�6���ٗp���v�Ɍ����Ĕ��\����镡���̘J���֘A�w�W�̂ق��AECB�t�H�[�����ł̃p�E�G��FRB�c����A�c����ق��Q�����铢�_��(7/1)�ł̔����A�����7/3�ɘA�������\���鍡�N�̏t���ŏI�W�v�⍂�c����R�c�ψ��i�^�J�h�j�̉�����ڂ���܂��B���̂ق��A�āE�C�����Ƃ̊j�J�������鍂�������c��g�����v�哝�̂�7/4�܂ł̐�����ڎw���Ƃ�����K�͌��Ő���̋c���@�ł̋c�_��̌��̍s�������킹�Ē��ڂ���܂��B�����������A�����E�_�̏����]����(145�~07�K/145�~89�K)�����邩�A6/26�̈��l(143�~75�K)���������邩���ڂ���܂��B

FX�������̓`���[�g�@����

���[��/�~

-

�T�ԗ\�z�����W167.50 �` 171.50

���[���h����6/23��1.1454�h�������l�� �@�C�X���G���ƃC�����̒������u�L���̃h�������v�̊����߂� �A�g�����v�����ɂ��FRB�ւ̗������v�����͂̍��܂�ɑ��AECB�̗������ꏄ�ϑ� �B�ďZ��֘A�w�W��1-3����GDP�̗\�z�ȏ�̉��U��̈���A�h�C�c6��IFO�i�����w����6�����A���̉��P�Ȃǂ�w�i�ɘA���ň��l/���l���グ6/27�ɂ�1.1754�h���֏㏸��1.1717�h���Ŏ�����I���܂����B�܂��A���[���~��6/24�ɕt����6/23��168�~00�K���͂��ɉ����167�~92�K�����l�Ƀ��[���h���̏㏸��T���Ɍ����ē��ĉ���v�����w�����㏸�����߂����Ƃ��D���A6/27�ɍ�N7���ȗ��̍��l�ƂȂ�169�~81�K�֏㏸��169�~49�K�Ŏ�����I���܂����B

6/30-7/1�̃h�C�c/���[����6������ҕ����w����7/2�̃��[����5�����Ɨ��A����ɕ�ISM������/���ƌi�C�w����7/3���\�̕�6���ٗp���v�Ɍ����Ĕ��\����镡���̕ĘJ���֘A�w�W�ɑ��锽���ɒ��ځB���̂ق��AECB�t�H�[�����i6/30-7/2�j�ł̃��K���hECB���ق��͂��߁A�N�㔼�Ɍ������e�����Z����̍s����������ĉp������ق̔����ɑ��锽�������ڂ���܂��B�����������A���[���h����6/19��1.1446�h�������l��6/27��1.1754�h���܂�7���A���ŏ㏸�𑱂��Ă���A�����������̔���ɉ�����邩�A�����͓����E�]����(1.1600�h��)�����l�x�����Ƃ���2021�N9���ȗ���1.18��/1.19���ڎw���ď㏸�𑱂��邩���ڂ���܂��B�܂��A���[���~�������E�]����(167�~92�K)�����l�x�����Ƃ��č�N7���ȗ���170�~�������i�Ə㏸�𑱂��邩�A���[���h���≢�Ď�v�����w���̓����ƍ��킹�Ē��ڂ���܂��B

FX�������̓`���[�g�@����

�|���h/�~

-

�T�ԗ\�z�����W196.00 �` 200.00

6/22�ɕČR���C�����R������������Ƃ�w�i�ɁA�T����6/23�ɑh����1.3308�h���A�Ή~��196�~20�K�։����B�������A�������i�̏㏸�����{�̖f�ՐԎ��g���z�N���������Ƃʼn~���S�ʈ��ƂȂ�A�|���h�~��1/7�ȗ���198�~20�K�}�L�������Ƃ���h���ł�1.3531�h���֔����B�����6/24�Ƀg�����v�哝�̂��u�C�X���G���ƃC�����̒�퍇�Ӂv�\�������Ƃ���u�L���̃h�������v�������߂������ƂƂ��Ƀ|���h�h���͏d�v�ȏ�l���h�Ƃ��Ĉӎ����ꂽ6/12�A13�A16�̍��l1.3624/32/22�h��������1.3648�h���֏㏸�B����A�Ή~�ł̓h���~��144�~�䔼�։����������Ƃɔ���196�~96�K�֔����������̂́A6/25�ɂ͕�5���V�z�Z��̔��̗\�z�ȏ�̉��U��ƂƂ��ɕĒ���������4���A���Œቺ�������Ƃ���h����1.3671�h���A�Ή~�ł���N12/30�ȗ���198�~58�K�܂Ŕ����B���̌����FRB�c���̌�C�l���̑����w���ϑ����߂̕Čo�ώw�W�ȂǕċ�������ς�w�i��6/26��1.3770�h���A�Ή~�ł�6/27��198�~81�K�֏㏸���錘���ȓ����𑱂�1.3716�h���A198�~38�K�Ŏ�����I���܂����B

�p����̂���܂ł̗v����������1.00����ECB�̔����ɗ��܂��Ă��邱�Ƃŋ�������ς����������A6/30���\�̉p1-3����GDP(�m��l)��7/1��ECB�t�H�[�����ł̃x�C���[�p����ق��Q��������ĉ��e������قƂ̓��_��ł̔������N�㔼�̗������y�[�X��肤��Œ��ځB����A�g�����v�����͗��N5���ɔC�����}����p�E�G��FRB�c���̌�C�l���𑁊��ɔC������ӌ�����������ȂǗ��������͂����߂钆�A��6��ISM������/���ƌi�C�w����ٗp���v���͂��߂Ƃ���ĘJ���֘A�w�W�ւ̔��������ڂ���܂��B�����������A�|���h�h���͓]����/���(�������1.3570�h��)�����l�x�����Ƃ���21�N10��/9���ȗ���1.38�h��/1.39�h��������邩���ڂ���܂��B�܂��A�|���h�~�������E�]����(196�~41�K)�����l�x�����Ƃ��č�N12/30��198�~96�K��ڎw���Ĉ�i���ƂȂ邩�A6/19���瑱���㏸��ɒ������肪�D���ƂȂ邩���ڂ���܂��B

FX�������̓`���[�g�@����

���h��/�~

-

�T�ԗ\�z�����W93.00 �` 96.00

6/23��93�~97�K�����l�ɑO�T���̕ČR�ɂ��C�����j�{�݂ւ̍U�������~�S�ʈ��̒��A94�~68�K�֔����������̂́A6/24�̃g�����v�哝�̂ɂ��C�X���G���E�C������퍇�ӂ����h���~�̋}������l��}���B�����6/25���\�̍�5������ҕ����w�����s��\�z������������Ƃ�7���ȍ~�ɗ������ǖʂ���������Ƃ̌����ƂƂ��ɍēx93�~97�K�֔����B�����A�ĂT���V�z�Z��̔��������s��\�z��傫����������ق��A6/26���\�̕�1-3����GDP(�m��l)������l���牺���C�����ꂽ���ƁA����Ƀg�����v�����ɂ��FRB�ɑ��闘�������͂����Ē��������̒ቺ�����h���ł̏㏸�ƂƂ���6/27��94�~85�K�֏㏸�B�����A95�~00�K��O�ɖ߂蔄��ɉ�����94�~44�K�Ŏ�����I���܂����B

���h���~��6/16����6/27�܂�10���A����94�~��ł̏I�l�ƂȂ������Ƃɉ����A6/17����6/27�܂ł�9���Ԃ̒l���͂������1�~�����ɗ��܂�������ɖR����95�~���O����̏�l�̏d���m�F�B�����������A7/2-3���\�̍�5���������㍂��f�Վ��x�A�����7/2���\�̕�6��ISM�����ƌi�C�w���ɑ����A7/3�̕�6���ٗp���v�Ɍ����Ĕ��\����镡���̘J���֘A�w�W�̂ق��AECB�t�H�[�����ł̓��ĉ��p�̒���ق��Q�����铢�_��(7/1)�ł̔����ɑ���h���A���[���ł̔�����h���~�̓����ƍ��킹�Ē��ڂ���܂��B�����̍ޗ�����95�~������A5/14-13��95�~57�K/95�~64�K��ڎw���ď㏸���邩�A�����͓����E�]����(94�~33�K)��6/23��93�~97�K������鉺�������͂����߂邩���ڂ���܂��B

FX�������̓`���[�g�@����

��A�t���J�����h/�~

-

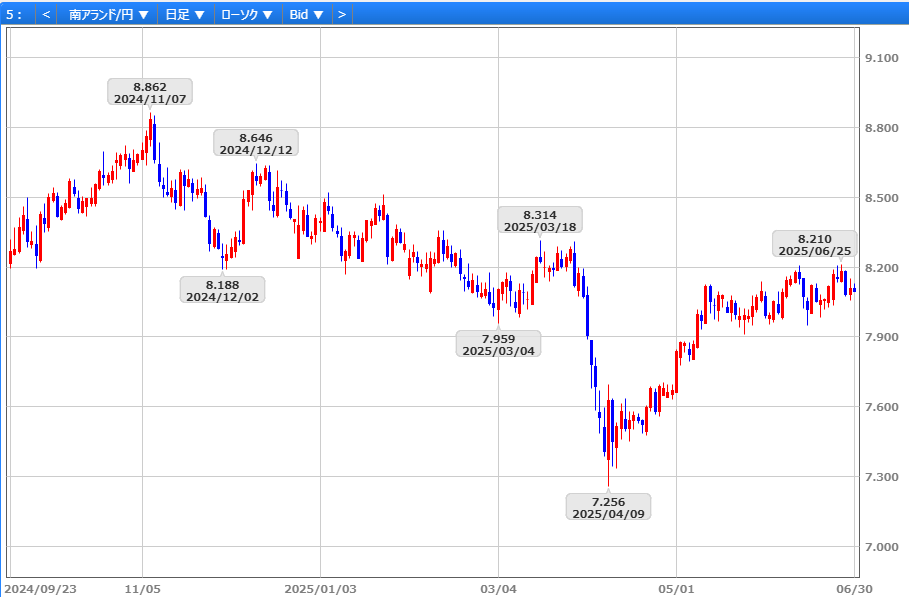

�T�ԗ\�z�����W7.95�@�` 8.25

6/22�̕ČR�ɂ��C�����j�{�݂ւ̍U�������u�L���̃h�������v��w�i�ɂ����h���~�̏㏸�ƂƂ���8�~03�K�����l��8�~19�K�֏㏸�B�܂��A6/24�ɂ́A�g�����v�哝�̂��C�����ƃC�X���G���̒�퍇�ӂ\�������Ƃ��āA������ْ̋��ɘa���đh���Ō����ɐ��ڂ������Ƃ���8�~20�K�A�����6/25�ɂ̓h���~�̔�����[���~�̏㏸�ɃT�|�[�g����8�~21�K�֏�L�B�����A6/26���\��5���̐��Y�ҕ����w�����s��\�z�������A��A����̗������ϑ������܂������ƁA����ɁA���}�|�[�U�哝�̂����Ċ��̖��哯���iDA�j�ɑ�����f�ՎY�Ƌ�������b����C�������Ƃ��`����ꂽ���Ƃ����C����8�~08�K�֔����B�܂��A6/27�ɂ̓h���~��144�~18�K�։�����144�~95�K�֔����������Ƃɔ���8�~06�K�։�����A8�~15�K�֏㏸��8�~12�K�Ŏ�����I���܂����B

���T���\�̓�A��v�o�ώw�W�͂Ȃ����̂́A�ő�̖f�Ց��荑�ł��钆��6���̐�����/����PMI�̂ق��A���T���ɊJ�Â���錩�ʂ��̕ĂƃC�����̊t�������c���Ē����̒n���w���X�N�����炽�߂Ĉӎ�����邱�ƂɂȂ邩�A�������i�̂ق���A��v�Y�i�̋���A���~�敨���i�̓��������ڂ���܂��B�܂��AECB�t�H�[�����œ��ĉ��p�̊e������ق̎Q�����铢�_��(7/1)�ł̔��������h���ł̔����ƍ��킹�Ē��ڂ���܂��B�����������A�����E�]����/���(8�~10�K/8�~06�K)�����l�x�����Ƃ���6/11��6/25�̍��l�i8�~20�K/8�~21�K�j�A�����200���ړ����ϐ���8�~22�K���㔲���邩�A�����͓]������������l��R���Ƃ���8�~00�K��������6/13��7�~95�K��ڎw���ĉ������邩���ڂ���܂��B

FX�������̓`���[�g�@����

�FSBI���N�C�f�B�e�B�E�}�[�P�b�g��

�����ӎ���

- ���q���܂́A����WEB�T�C�g�ɕ\������Ă���������q�����g�̂��߂ɂ݂̂����p������̂Ƃ��A��O�҂ւ̒A�Ĕz�M���s�����ƁA�Ǝ��ɉ��H���邱�ƁA ���ʂ������͉��H�������̂��O�҂ɏ��n�܂��͎g�p�����邱�Ƃ͂ł��܂���B���̓��e�ɂ��Ă͖��S�������Ă���܂����A���̓��e��ۏ�����̂ł͂���܂���B �܂��A�����̏��ɂ���Đ����������Ȃ鑹�Q�ɂ��Ă��A���Ђ���і{���҂͈�̐ӔC���܂���B

- ����WEB�T�C�g�ɕ\������Ă��鎖���́A������ʂɊւ�����̒�ړI�Ƃ������̂ł���A���U��ړI�Ƃ������̂ł͂���܂���B�����ɂ������Ă̍ŏI���f�͂��q���܂����g�ł��肢���܂��B