原点は江戸時代にあり!由緒正しき先物取引の歴史

目次

先物取引は、いわゆるデリバティブ(金融派生商品)取引の一つです。価格が変動する有価証券やコモディティ、株価指数や債券などについて、将来の取引の価格や数量を約束して取引を行います。先物取引が行われる取引所では、取引する時期や最終取引日、取引数量の単位などが定型化されています。多様な立場の人が参加しているので、公正かつ透明性が高い価格が形成されます。

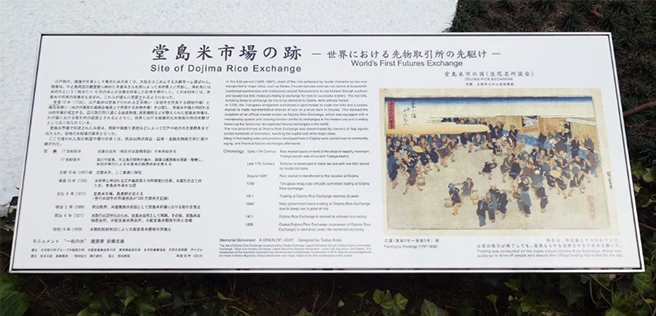

(出所)堂島取引所

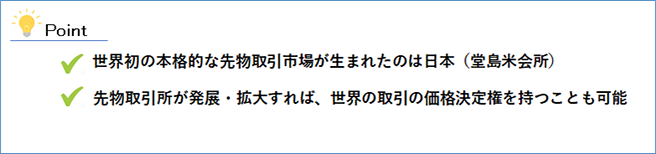

先物取引の発祥は、日本の江戸時代にさかのぼります。1730年に幕府公認として組織・整備された大坂の「堂島米会所」が、“組織的な”世界初の先物取引所とされています。堂島米会所では帳合米取引(米の収穫前に売買代金を決める取引)が行われました。これは現在の先物市場でも利用されている方式の原点となっています。なお、堂島米会所は、幕末に幕府や諸藩が極端な投機に走って市場が混乱したことから、明治政府によって廃止されました。

(出所)堂島取引所

世界初の“組織的な”先物取引所は堂島米会所とされていますが、それより1世紀前の17世紀にオランダ共和国ではチューリップ先物が取引されていました。チューリップそのものの取引だけでなく、球根、球根の将来の価格(=先物取引)、球根の将来の価格の権利(=オプション取引)、さらに球根自体を貨幣として用いる取引など、さまざまな取引が行われました。これらの取引が活況を呈し、熱狂した投資家の買いで価格が高騰し、最終的には暴落して無価値になるなど、いわゆる「チューリップバブル」が起きたことはよく知られています。

米国で1848年に設立されたシカゴ商品取引所(CBOT)では、1864年に穀物の先物取引が始まりました。その後、世界各地で先物取引所が設立され、さまざまな商品を対象とした取引が行われるようなりました。

一方、シカゴ・マーカンタイル取引所(CME)では、世界初の金融先物取引所である国際金融市場(International Monetary Market= IMM)が創設され、1972年に外国為替先物取引を開始しました。その後、1977年に国債先物取引が、1981年には短期金利先物取引が始まり、1982年に株価指数先物取引が開始されました。シカゴの先物取引所では、コモディティから金融まで広範囲にわたる上場商品が取り揃えられることになりました。

先物市場には資金と情報が集中するため、商取引の重要なインフラといえます。先物取引所が発展・拡大すれば、世界の取引の価格決定権を持つことも可能であり、この点から各国が先物市場の運営に力を入れています。

商品先物取引に関するご注意事項

商品先物取引のリスクについて

商品先物の価格は、対象商品の価格の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、商品先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、商品先物取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。

- 市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金の大部分又はそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されません。

- 損失を被った状態で建玉の一部又は全部が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。

- 商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、JSCCの決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げ等の規制措置を講じることがあります。

- 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。

- 市場の状況によっては、商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。

商品先物取引の手数料について

商品先物取引のインターネットでの取引にあたっては、下記のとおり所定の手数料がかかります。

金(限日現金決済先物取引):片道1枚につき16.5円(税込)

銀(限日現金決済先物取引):片道1枚につき82.5円(税込)

白金(限日現金決済先物取引):片道1枚につき16.5円(税込)

商品先物取引は、クーリング・オフの対象にはなりません

商品先物取引については、注文の成立後、その注文を解約すること(いわゆるクーリング・オフ)はできません。

金融商品取引法等に関する表示

商号等 株式会社SBI証券 金融商品取引業者、商品先物取引業者

登録番号 関東財務局長(金商)第44号

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 日本STO協会、日本商品先物取引協会

先物取引とは

先物取引とは 江戸時代の堂島米会所は“組織的な”世界初の先物取引市場

江戸時代の堂島米会所は“組織的な”世界初の先物取引市場 堂島より先に行われたオランダ共和国のチューリップ先物

堂島より先に行われたオランダ共和国のチューリップ先物

米国のCBOTとCME

米国のCBOTとCME